讲述人:刘新生,od(中国)官方网站中文系1980级校友,教授。先后担任od(中国)官方网站中文系党总支副书记、党总支书记、学校图书馆馆长。2001年6月起先后担任od(中国)官方网站党委副书记、山东工商学院党委书记,2018年——2022年任烟台南山学院党委书记。

自1956年3月经反复勘探,确定以曲阜西关外大庄西南的一片农田作为正式校址,并立即开工建设,到5月8日,教育部发文同意将山东师范专科学校改建为曲阜师范学院始,母校就自然成为受厚重儒家文化影响的高等师范院校。

曲阜是孔子的故里。孔子是中国古代思想家、政治家、教育家,儒家学派创始人;曲阜师范学院作为培养初等和中等教育师资的高等院校,从诞生之日起即发芽、扎根、成长于曲阜、孔子故里、鲁国国都……这一独特的人文地理环境之中,坐拥文化重地之风采,尽显“斯文在兹”之风流,厚重的儒家文化内容和氛围,成为滋润母校存在、发展、为国育才的活力之源。

立足曲阜,放眼审视母校所处的文化生态环境,它北依泰山,南接孟子、墨子故里,东望琅琊、黄海,西邻运河、兖州、菏泽,在这片广袤的土地上,有大汶口文化,有“北辛文化”,有曾为“东夷之雄”的莒国,有九州之一的兖州,有九泽之一的菏泽。人文始祖伏羲、炎帝、黄帝、东夷之帝少昊、贤明君主帝舜都在这片土地上筚路蓝缕、以启山林,创造了中华民族的古代文明;数不胜数的贤者宛若星汉灿烂,交相辉映在这片土地上,彪炳于中华民族悠久文明的史册之中。

母校植根于曲阜的文化沃土,浸润在中华民族优秀传统文化的涵养之中,吮吸着代表着中华民族主流文化之一的儒家文化营养,自然义不容辞地承载着“为往圣继绝学”、为社会主义建设培养合格建设者和接班人的文化使命、社会责任。母校因国家发展先进文化而建,在孔子故里而设,它朝夕感悟“学而时习之,不亦乐乎”(《论语·学而》)、“志于道,据于德,依于仁,游于艺”(《论语·述而》)、“学而不厌,诲人不倦”(《论语·述而》)、“温故而知新,可以为师矣”(《论语·为政》)、“学而不思则罔,思而不学则殆”(《论语·为政》)、“德不孤,必有邻”(《论语·里仁》)……的真谛,这使它拥有一所高等院校普遍价值与意义的基础上,同时又葆有一所高等院校占有儒家文化资源的特殊性和唯一性。

正因为这一独特的人文地理环境非其它高等院校所能有,所以母校也就具有了它与众不同的文化底色,彰显着独特的文化根基和内在特质。

母校的文化底色,是基于中国特色社会主义文化和党的教育路线、方针、政策的引领,源于尼山朝阳的温暖;“逝者如斯夫”(《论语·子罕》)的只争朝夕;“入太庙,每事问”(《论语·八佾》)的虚怀若谷;“讷于言而敏于行”(《论语·里仁》)的修养和处事原则;“任重而道远,士不可不弘毅”(《论语·泰伯章》)的坚定信念;“知其不可为而为之”(《论语·宪问》)的进取精神; “我善养吾浩然之气”(《孟子·公孙丑上》)的正大豪迈;“默而知之,学而不厌,诲人不倦”(《论语·述而》)的为师精神;“博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之”(《礼记·中庸》)的知行逻辑;“格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下”(《礼记·大学》)的人生轨迹;孟母三迁、“泛爱众而亲仁”(《论语·学而》)的理性光辉……

同时,曲阜还有炎帝旧都、黄帝出生地、少昊之墟、商奄古国、周鲁古都的积厚流光,周公庙的肃穆,万仞宫墙的高耸,大成殿的巍峨,钟鼓楼的矗立,孔府的宏阔,孔林的幽远,古柏的沧桑,舞雩坛的怡然,陋巷的静谧……

悠久而厚重的历史丰碑上,镌刻着中国古代思想家、政治家、教育家、儒家学派创始人以及贤人智者的智慧和人性光芒;深邃的思想和宏大的气象,深刻影响并共构了母校丰富、深厚的内涵和“穷且益坚,不坠青云之志”的坚毅品格。作为教书育人、弘扬先进文化、引领社会文明的母校,植根于斯文化沃土,汲取其丰富的滋养,其叶蓁蓁,灼灼其华,有蕡其实,其生何其幸也!其志何其壮哉!

多少师生驻足于大成殿前顶礼膜拜,静息于先师手植桧前仰望致敬,静坐在杏坛阶前思接千年,盘桓于汉碑之间流连忘返。有的同学毕业前卷着草席到子贡庐墓处过夜,寻找与孔夫子近距离的感觉;有的同学夏夜去孔林坐在草地上数星星,有的则冬日雪夜,翻墙进入孔林,踏着薄雪,专心感悟那种万籁俱寂的幽静;有的同学专门在晚霞染红天际时刻徜徉于钟鼓楼,体会晨钟暮鼓悠扬宏亮的韵味;有的会于少昊陵,游于周公庙,瞻仰尼山夫子洞,嬉于沂河之畔……个中之情或虔诚或崇敬,或觉悟或内省,或豪放或清净,或放荡不羁或温文尔雅。人是社会的人,环境影响人也塑造人,每一位在母校工作、求学的人,不管你什么身份、什么专业,无论时间长短,都会自觉不自觉地体悟到历史沧桑的浸润、儒家文化的熏染和君子小人之辨、自强不息、厚德载物、“吾欲仁,斯仁至矣”的价值判断……而这些认知、修养潜移默化于灵魂深处、升华为经邦济世、强国富民并与生共驻。

儒家文化与时代精神的融合,共构为母校的文化底色,即“学而不厌,诲人不倦”的教育家精神;“就道、弘道”的教育目标;“任重而道远,士不可不弘毅”的人生态度;“仁、义、礼、智、信”的价值取向;“苟日新,日日新,又日新”的进取与创新;坚持社会主义办学方向,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的执著追求……

母校的文化底色,也蕴育、铸就了它的底气——是它面对困难时的信心和内在顽强支撑,是挑战时的自信和取得胜利的力量。

母校的底气,是上级组织、学校领导者对办学定位的正确认知和组织实施:作为第一任院长的高赞非,他以儒学的赓续发扬为使命,积极推动师范教育推陈出新。基于此,高赞非在创建曲阜师范学院的起始期,围绕师范的规定性以身作则、夙夜为公,展现了浓厚的教育情怀和不懈的艰苦创业精神。他强调教师的奉献精神和学生的责任感,注重学生的全面发展,鼓励学生不仅在学术上取得进步,还要在品德和社会责任感上修养提升。他的身体力行对初创的曲阜师范学院发展起到了重要的引领作用,也对学校后来的发展具有奠基作用。从1956年至1970年末,高赞非院长、武静安书记、于勋忱书记、王路宾书记、赵紫生院长等领导,组织带领教职员工在学校落实全面发展的教育方针和以教学为中心的思想。无论物质条件艰苦还是政治形势复杂,教学作为学校的中心工作一直没有变。全校上下对教学工作普遍重视,教学质量逐步提高。在实现教学、科研、生产劳动三结合过程中,形成了教师认真教学、学生勤奋好学的良好学风,在60年代就成为重视研究教学、育人质量好、社会声誉的高校之一。

母校的底气,是一支大师级优秀的学者和高水平师资队伍的存在:大师的学养影响着受教育者探求的视野、认知的深度,决定着受教育者发展的高度。母校虽然设学曲阜城西一隅,四周与农田为邻、村庄为伴。但它是国务院直接批准建设的高等师范院校,院长由周恩来总理任命,教师队伍的组成来自五湖四海……创建的高起点聚集了来自不同高校的优秀师资人才。自1956年到“改革开放”初期,虽然历经砥砺前行的岁月,但在艰苦的生活、教学环境中,仍然从全国四面八方聚集了一大批优秀人才,构成了强有力的师资队伍。他(她)们的学缘背景、学术研究、道德修养一并形成了多元、丰厚的弘道氛围,不同的生活方式、不同的文化观念因命运汇聚到一起,大家相互包容、交织融合、克服万难、共生共存,在曲阜这片文化沃土上建设彰显时代文明的师范教育高地。作为老中青代表人物,如巩宪文、陶愚川、李季平、李子虔、陈之任、高慕周、包备五、吴林伯、王先进、刘明樾、刘乃昌、徐文斗、许毓峰、魏绍馨、谷辅林、孟蒙、朱光灿、戴胜兰、胡晨、郭述敏、张元勋、聂建军、张忍让、徐振贵、郭克煜、李毅夫、王阁森、刘蔚华、许凌云、费洪喜、陈志安、龚为邦、章志敏、王长钰、赵素霞、初学导、解际太、周家云、张金山、葛源、张本志、李国华、王志衡、王幼筠、周正宇、温铁坚、陈信泰、李国榕、朱本、庄上峰、王守元、杨象宪、高天祥、陈玉圃、毛岱宗、匡祥盛、马东风、侯康伟等,正是这些为代表的学者群体,执教处于农村的大学,心无旁骛,专心业务,秉持“传道、授业、解惑”的为师之道,坚守严谨的学术研究精神,生发聪明睿智的思想,以深厚的学养,缜密的思维,科学的训练,或亲切和善,温文如玉,循循善诱,春风化雨般滋润学子的心灵;或思维活跃,视野开阔,有胆有识,以豪放的授课风格使学生为之倾倒。尤其是他们实事求是的学者风骨,“衣带渐宽终不悔”的探究精神,淡泊明志的君子情操,无不令后学肃然起敬。同时,教师们无不重视教学基本功训练,把教课作为唯一的方向,在平等交流的和谐中,无拘无束、自由自在、润物细无声,同时又以自身的丰富阅历影响后学,打开了学生的眼界,提升学生的水平,启迪学生的心智,为学生的健康成长奠定了坚实的基础,有力地培养了德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。正是他(她)们的满腹经纶、博古通今,为母校学科、专业建设、人才培养、提升办学水平提供了强大的推力。

值得一提的是,1970年至1974年,山东大学文科迁到曲阜与曲阜师范学院合并组建新山大,冯沅君、萧涤非、陆侃如、蒋维崧、关德栋、殷孟伦、高兰等一批高水平学者……他们的道德文章对同仁后学给予了深刻的影响,极大地裨益于曲阜师范学院的学风和教风。

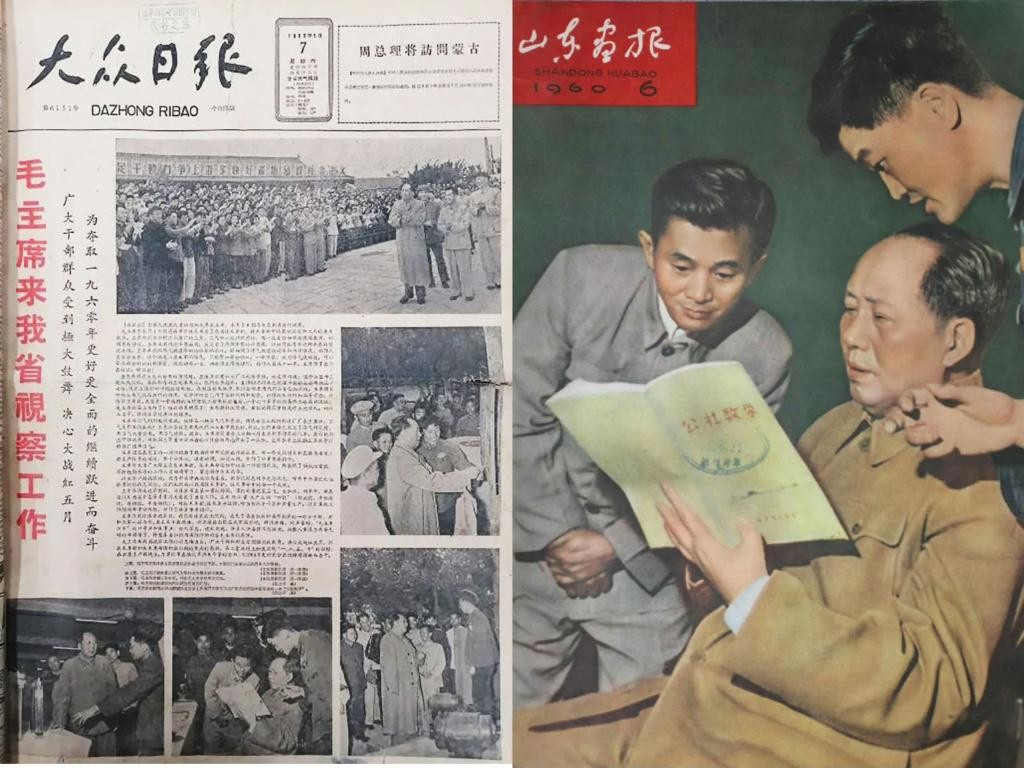

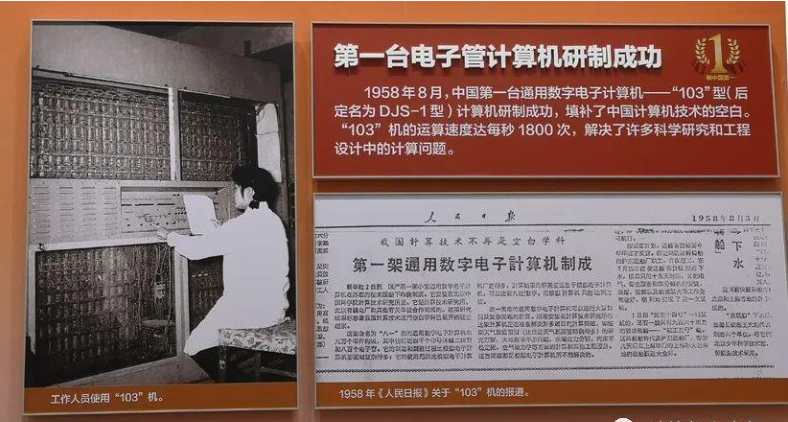

母校的底气,是一批科研成果的彰显:优秀的科研成果,是教师深厚学术素养的表现,代表着学校办学的高度。优秀的科研成果可以引领受教育者站得高看得远。母校是在一所县城起步办学的,周边的农村环境严重缺乏对一所大学的支撑,又加之白手起家,其困难可想而知——五十年代的曲阜,几乎没有现代化设施,没有电灯,没有自来水,城内市民不足万人。学校设施,除了几座楼房外,其他与农村没有差别。照明靠小煤油灯,提水用手摇辘轳,交通工具主要是人力三轮车……条件艰苦超乎想象。在上级组织的关怀和大力帮助下,学校艰苦奋斗、自力更生,自建了发电室、幼儿园、医务室、澡堂,购置了电影放映机,逐步形成了自成体系的小社会,师生的物质文化生活条件逐步得以改善。然而就是在这样的艰苦环境中,母校却创造出了一系列科研成果,令世人瞩目。学校率先创立孔子研究会,传承弘扬儒学;尤其是化学系的土蒸溜釜研究,数学系编写的《公社数学》引起毛泽东主席的关注,并称赞《公社数学》是“数学为生产服务的好书”,从而书写了学校历史上的光辉一页;1965年,初学导和苏孝业参加了国家科委组建的成昆铁路统筹规划课题组,到大西南参加成昆铁路建设。该项目“在复杂地质险峻山区修建成昆铁路新技术”,荣获1985年国家科技进步特等奖,国家科委授予学校奖杯一座。1972年,王长钰与同事邵品琮合作完成的《用“优选法”选择连续挑流鼻坎的最优尺寸》,成功解决了溢洪道对大堤的冲力问题,设计方案被山东省一些大、中型水库采用,效果良好,并在1976年的国际运筹学会议上得到同行专家的肯定,被认为是为优选法开辟了新的应用途径。他在80年代主持的“系统工程在长清县农牧业最优结构布局中的应用”研究取得成果,作为“长清模式”,在全国范围内的100多个市县进行了推广,为上世纪80年代推动国家农业经济发展作出了突出贡献;1974年12月,鲁南化肥厂、曲阜师范学院碳酸钾试制小组的“离子交换法制备碳酸钾”研制成功,填补了国家空白,获得巨大经济效益,荣获全国科学大会奖;李国华在理论、方法和技术上的创新、发明,极大地丰富和拓宽了偏光物理科学及激光偏光器件学科领域的研究。他与团队在“六五”期间完成的15项研究成果中,有9项填补了国内空白,其中2项属国际首创。“七五”期间,在被列为国家科技攻关的新型激光系列器件的研制中,他们获得的8项科技成果均属填补国内空白,其中5项国际首创;陶愚川百折不挠专心致志中国教育史研究,是中国教育史研究的先行者;刘乃昌潜心研治词学与两宋文学,成就斐然;李季平专注魏晋隋唐史研究,成果丰硕;……学校参与编写新中国第一部特大型汉语词典《汉语大辞典》;《齐鲁学刊》以研究儒学特色为办刊宗旨而闻名于学术界……一系列优秀的科研成果出身“寒门”,为这所地处农村且艰难竭蹶中办学的高校赋予了七彩光环,为世人侧目。

母校的底气,是人才培养的质量:无数优秀毕业生从母校走出校门、服务社会,能够创造事业的荣光,首先归功于教师的潜心传道授业解惑,作为师范高校的曲阜师大,一直致力于合格、优秀教师的培养。为此,围绕研究教材、研究课堂教学、提高从师素养成为学校工作持之以恒的重要方向。教师们忠诚党的教育事业,爱教爱生,潜心钻研教材,提升教学效果,诲人不倦,对学生树立了为师的榜样。其次,学生有的从城市进入农村,有的从农村进入农村,艰苦的学习环境,更加激发学生们追求更高更强,因而能够做到学而不厌、废寝忘食……教师的正确引领和学生的自觉,共同营造了良好的教风、学风,保证了教育质量的提升乃至结出丰硕的成果。六十年代初期,在山东省考研的竞争中,母校的考研录取率在全省高校已是名列前茅;鉴于教育质量好,为了提高济南、青岛的中学教育质量,专门从学校选调优秀毕业生。建校70年来,优秀的教育质量这一特性一直贯穿于学校的办学进程中,为社会培养的无数毕业生宛若遍布世界各地的珍珠,他们中有勇攀科学高峰的院士王恩多、郭雷等;有政坛中坚崔惟琳、宋法棠、张瑞凤、王国华等;有著名学者、教育家——朱德发、崔富章、谷汉民、程汉邦、杨庆存、李维安、孙庆祝、杨启亮……等;有驰骋商海的实业精英张波、高靖平、郑孝慈……等;有扎根边疆的奉献者崔久秀、戍守雪域的武慧等新时代青年;更有数不胜数的在三尺讲台上辛勤耕耘、桃李遍地的名师……。他(她)们名字灿若苍穹的星星不胜枚举,既是学校育人成效的最有力证明,更是“学而不厌,诲人不倦”校训精神的时代传承,他(她)们赓续着曲园文脉,让“教师摇篮”的美誉大放异彩、历久弥新。

母校的底气,是广大师生员工爱校如家、自强不息、奋斗图强的自觉:母校就像一粒种子,播种于文化的沃土,却生长于缺乏外部办学的环境之中,诚如高赞非院长所言:曲阜办学,就是要处理好“荒草”与“弦歌”的关系。办不好,真的就成为“文化孤岛”;办好了就是“遍地弦歌”。母校历经70年所以成就了“遍地弦歌”,就在于拥有爱校的执念,践行“任重而道远,士不可不弘毅”的精神,锲而不舍、持之以恒地追求。学校远离城市,少了几份喧嚣,多了几份安静;少了几份诱惑,多了几份定力。应该做的就是做好自己的事情。于是面对黄土,背负青天,心系教育,胸怀未来,挖土井饮水,点煤油灯照明,肩挑手搬,从无到有——高赞非院长、武静安书记、于勋忱院长为解决职工子女问题,自办幼儿园、小学,中学;为解决老人、儿童营养不良的问题,自办农场种植养奶牛等等,千方百计从实际出发,一切为着改善师生员工的生存环境,为着学校的可持续发展……这种自强不息的精神固化为母校血统的标志,成为母校人建设学校、发展学校的自觉行动,平凡的人做着不平凡的事:体育系74级师生自己动手,从几十里外用地板车泥泞中拉来水泥杆,建成灯光球场保存至今,使之承载着无数师生的美好记忆;艺术系76级师生们自己动手建琴房和宿舍,大家一起拉着地排车到八里外的时庄拉砖、石灰、木料,有时挑灯夜战……墙未干,师生就乐呵呵地搬进自己新建的琴房,老校区西北角“西伯利亚”的谐称令多少知情人动容;老图书馆后面一排高耸入云的白杨树,是闫泗明后勤工作的杰作,昔日的树苗居然成为今天展示学校沧桑历变、根深叶茂的力证;朱纪三兢兢业业管理伙食工作,两袖清风;王化岱任附中校长公私分明,不徇私利;七十年代中期,在党委行政的领导下,学校为改善环境,决定在家属区和教学区之间,修建建校以来的第一条柏油路,时任分管行政的副院长周永刚亲自挂帅,他深入工作第一线,身先士卒,与大家克服重重困难,以节约、高效完成道路的铺设,同时也凝聚了人心;2002年,od(中国)官方网站启动校园文化石建设工程。时任宣传部部长胡长春统筹曲阜校区项目,解中宇老师驻守工地月余,全程负责设计、选材与雕刻。张顺清、陈复昌、张立兴等七人组成选址团队,反复勘察校园五六遍,陈复昌提出“每块文化石须有不可替代之位,让观者皆叹位置精当”。日照校区建设中,徐正、姚夏宁教授义务协调五莲县委争取资源,打造出校徽石与“学而不厌 诲人不倦”八块方石两组文化地标,成为校园精神具象化表达的经典载体;王文西同志无论做学生工作还是负责离退休工作,待人接物满腔热情、倾情付出……诸如此类的爱校如家、自强不息、积极奉献、不计报酬、兴校荣校的领导、老师在学校70年的发展史中是基石、是砥柱、是脊梁,正是他(她)们的伟力使母校这艘航船乘风破浪驶向光明的未来……

母校的底气,成为母校健康发展、蓬勃壮大的强劲动力——1956年5月,经教育部批准命名为曲阜师范学院;1970年9月至1974年4月,与山东大学文科合并成为新的山东大学;1974年4月恢复曲阜师范学院建制;1981年,被山东省人民政府确立为重点建设的六所高校之一;1981年被国务院学位委员会确定为首批硕士学位授予单位。1985年11月,更名为od(中国)官方网站。2002年,建设日照校区。2003年,获得博士学位授予权。2004年,获得教育部本科教学水平评估优秀成绩。2022年,省“十四五”重大教育工程曲阜校区扩建项目建设完成……目前设有博士一级学科12个,博士专业学位授权类别1个,硕士一级学科26个,硕士专业学位授权类别20个,博士后流动站11个,现有专业87个,2024年本科招生专业68个,其中师范类专业22个,形成了涵盖文、理、工、法等11大学科门类的综合性学科专业体系。建有国家级一流本科专业建设点28个,国家级一流本科课程14门,国家虚拟仿真实验教学中心2个,国家级精品资源共享课程1门,国家级特色专业建设点6个,国家级综合改革试点专业1个,国家级大学生校外实践基地1个。“十三五”以来,在自然科学研究领域,建设省部级以上科研创新平台34个,其中山东省重点实验室2个、山东省协同创新中心6个、山东省工程研究中心7个、山东省高校重点实验室12个、山东省高校国际合作联合实验室2个、山东省基础科学研究中心1个。在人文社会科学领域,建有2个山东省社科理论重点研究基地,6个山东省高校文科实验室,2个山东省“十三五”高校人文社科研究基地,1个山东省重点新型智库,教育部、国家体育总局、山东省政府在学校设有13个省部级研究基地……

回顾母校70年栉风沐雨、70年弦歌高亢的育人之路,怎不让每一位学子心潮澎湃、激情满怀——原来的道路延伸更长了,矮小的树苗已成参天躯干;校区的面积扩大了,原来的农田矗立着幢幢高楼……历史的沧桑刻写在西联教室、东联教室、老图书馆、高高的白杨、林荫大道留存的法桐、灯光球场、音乐系旧址那棵老柳树之上,让人们从中依稀透视出岁月的悠长和故事的丰富。刘乃昌先生诗云:“乘风破浪是人生,大千变幻无终穷。浮沉非关人力外,枯荣亦在天机中。百年末业育桃李,一生薄艺有笔耕。云洁月皎心自好,岂较箪瓢与万钟。”很是道出了前辈们潜心学问、探赜索隐、钩深致远的淡泊宁静,道出了他们光明磊落、心胸坦荡、就道弘道的赤子之情。诚然,只有当我们走进岁月深处面对前辈们交流或接近事实的真相时,当先辈们的背影渐渐远去、怅惘复怅惘时,我们才能更真正地感受到那些人、那些事所饱含的深刻内容,才能真正体悟那些动人的道德文章。惟其如此,70年来由筚路蓝缕到走向辉煌的经历,才会让我们更加崇敬为母校发展坚守的学者风骨和自觉革命,礼赞母校在砥砺前行中所张扬的先进文化的力量、魅力!

致敬母校,我们愿意聆听那些历史的声音、回忆历史中的影像,留住心中的感动。百岁老人经济民教授讲讲亲力亲为的70年;70年代周永刚站在食堂的饭桌上让同学们放心、一定保障优质饭菜的宏亮承诺;80年代卜召林在兖州接站时振臂高呼“去曲阜的大学生跟我走”中透露的自豪、自信;刘乃昌下课后夹着讲义小步快走的身影;陶愚川校园里踽踽独行的寂寞;徐文斗走出《齐鲁学刊》编辑部的怡然之态;邵品琮、张元勋、孟蒙激昂慷慨的演讲;李国华一袭白西装走在樱花盛开路上的优雅;龚为邦银发红装的潇洒;白发苍苍的先生们在学校开幕式上展示的沧桑感、厚重感……每一位可敬可爱的前辈、老师、同学的平凡而又不平凡!

致敬母校,我们为母校今天的繁荣而欢欣鼓舞,为无数新人新事礼赞!以感恩之心憧憬母校美好的未来。愿母校洋溢着70年的自信、自强、自豪,在新的起点上,继续以先进文化指导并形成行动的自觉,如校训所言:“学而不厌,诲人不倦”;如校徽寓意所示:秉持仁爱之心,与教育、教学相长,于复杂的社会背景中建设交流、平等、和谐的生存状态;擎起立德树人的大纛,为受教育者塑魂,为国家发展育才,走向更新、更高、更强,创造更伟大的辉煌!